Gольское модернистское искусство рубежа XIX-XX столетий, получившее название «Молодая Польша», давно и по праву пользуется огромной популярностью.

Мы расскажем вам о менее известных произведениях этого периода, отодвинутых в тень полотнами Выспяньского, Мальчевского и Хелмоньского.

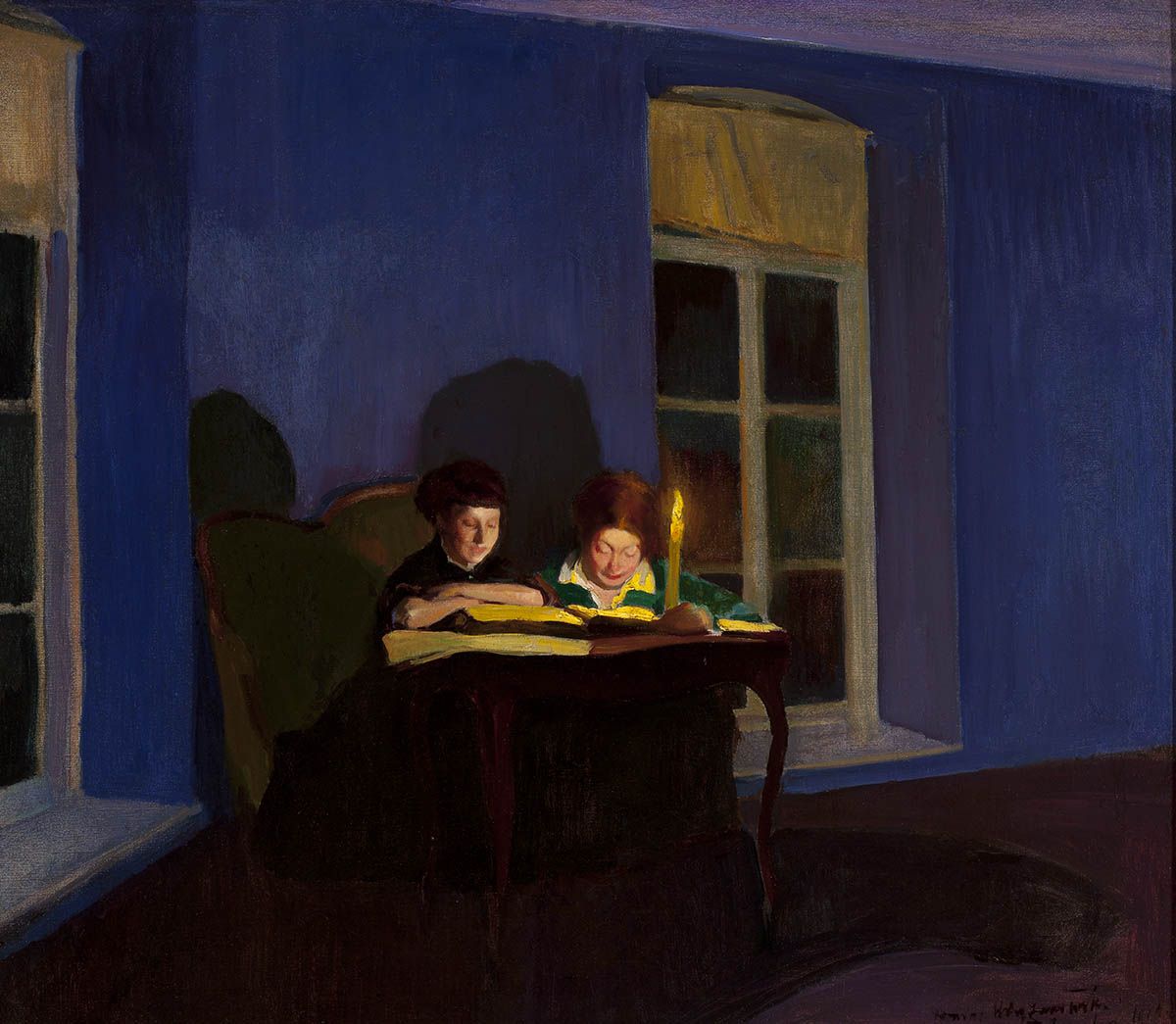

Конрад Кржижановский «При свете свечи», 1914

Конрад Кржижановский «При свете свечи», 1914, фот. Национальный музей в Варшаве

Конраду Кржижановскому, которого ученики и друзья прозвали «Крестоносцем» («Krzyżakiem»), повезло, пожалуй, меньше других польских модернистов. Настоящий новатор, он был, с одной стороны, связан с «Молодой Польшей», а с другой — смело экспериментировал с экспрессионизмом. Студенты обожали его за яркую индивидуальность и столь непохожий на академический консерватизм метод преподавания. Самого Кржижановского в молодости отчислили из Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге после ссоры с ректором. Коллеги по перу и критики, ратующие за сохранение традиций, язвили, будто он «рубит кистью» и «рисует грязью». Сегодня имя художника известно в основном историкам искусства.

Однако необычные портреты Кржижановского относятся к тем «младопольским произведениям», которые на удивление достойно выдержали испытание временем. Синтетические композиции, плоские цветовые пятна, смелые и подчеркнуто фактурные мазки, вкрапления ярких насыщенных цветов на фоне доминирующих мрачных тонов — все это складывается в особый визуальный язык Кржижановского, которого не спутаешь ни с одним другим художником эпохи. Картина «При свете свечи» («Przy świecy») относится к его любимому жанру: это портрет в интерьере, погруженный во мрак и освещенный, словно у испанских и нидерландских барочных мастеров, лишь пламенем свечи. Тем не менее с прошлым польского художника роднит лишь иконографическая традиция, а в художественном плане — нет ничего общего.

Конрад Кржижановский «Дорога до Верки», 1907

Конрад Кржижановский «Дорога до Верки», 1907, фот. Национальный музей в Варшаве

Пейзажи Кржижановского близки пейзажной живописи Яна Станиславского, но он, как и во многих других аспектах, продвинулся на шаг вперед: его работы более синтетические и вместе с тем выразительные. Кржижановский писал в основном буколические пейзажи Кресов (сам он был тесно связан с Виленщиной), однако это отнюдь не банальные идиллические картинки. Если в его портретах доминирует темная цветовая гамма, присущая мрачным мещанским интерьерам предмодернистской эпохи, то в пейзажах Кржижановский позволял себе абсолютное цветовое неистовство. Чистые, предельно насыщенные цвета в сочетании с лаконичным, но уверенным движением кисти придают идиллическому пейзажу необычайный драматизм.

Помимо этого тяга художника к экспериментам заметна в композиции отдельных пейзажей. В отличие от большинства коллег Кржижановский не отдавал предпочтение какому-то одному излюбленному решению, например, доминированию неба (как у Рущица), земли (как у Слевинского) или равновесию между ними (как у Станиславского). Композиционные решения у Кржижановского меняются от картины к картине и порой по-настоящему удивляют зрителя.

Фредерик Паутш «Этюд крестьян», 1913

Фредерик Паутш «Этюд крестьян», 1913, фот. Национальный музей в Варшаве

Частое в искусстве «Молодой Польши» сочетание хлопомании с любовью к экспрессии характерно для творчества Фредерика Паутша. При этом увлечение художника фольклором не обретало карикатурные формы, как у Станислава Выспяньского в «Свадьбе», а сохраняло подлинную глубину. В результате он написал немало этнографических этюдов, в том числе образы гуцулов, за жизнью которых наблюдал, проведя несколько месяцев на Покутье.

В «Этюде крестьян» («Studium chłopów») заметна характерная для Паутша тесная композиция, свободная, практически пастельная техника и склонность к живым, контрастным цветам, заимствованным из живописи Бориса Кустодиева и других современных ему русских художников. Искусствовед Ирена Коссовская писала о Паутше:

Жанровые тематические мотивы он насыщал усиленной экспрессией, а порой подвергал брутальной деформации. (…) Благодаря эмоциональной заряженности композиций Паутша его творчество оказалось на пограничье реализма и экспрессионизма, выделяясь своей стилистикой в рамках искусства «Молодой Польши»; в символический пласт его работ вписаны универсальные смыслы, затрагивающие тему слияния человеческого существования с ритмами природы и подчинения человеческого бытия трансцендентной реальности.

Кароль Тихы «Элегия», ок. 1900

Кароль Тихы «Элегия», ок. 1900, фот. Национальный музей в Варшаве

Фамилия Кароля Тихого не в первую очередь ассоциируется с живописью. Он прославился как один из ведущих реформаторов польского промышленного дизайна, но по образованию был художником и пробовал свои силы на этом поприще. Хотя на первый взгляд живопись Тихого имеет мало общего с его скульптурным наследием, между ними прослеживается сходство в направлении творческих поисков.

В дизайне мебели Тихы опирался на традиции ар-нуво, сведя при этом к минимуму орнамент. Прежде всего он играл простыми формами, а декоративность акцентировал с помощью конструкции, а не украшений. В свою очередь в его живописи заметно влияние французских символистов и далекое эхо формалистских поисков Уистлера. В «Элегии», одном из немногих сохранившихся полотен Тихого (большинство его картин были уничтожены во время варшавского восстания), можно обнаружить много характерных черт: стремление к передаче настроения, мягкий мазок, ограниченную палитру, декоративность композиции. Как и в своих проектах промышленного дизайна, Тихы редуцирует детали в пользу тонкой игры ритмизованной композицией.

Властимил Хофман «Исповедь», 1906

Властимил Хофман «Исповедь», 1906, фот. Национальный музей в Варшаве

За год до написания «Исповеди» Властимил Хофман, художник с польскими и чешскими корнями, присоединился к «Группе пяти», авангардному для того времени объединению, стремящемуся воплотить в жизнь принцип соответствия искусств, предложенный Бодлером. Кроме того, Хофман был одержим идеей обновления сакрального искусства. Это в сочетании с типично младопольской хлопоманией Хофмана привело к созданию таких картин, как «Исповедь». В них сплелись сакральные и народные мотивы, композиционно нарочито упрощенные и плоские, а с точки зрения формы прослеживалось влияние Яцека Мальчевского.

Символизм Хофмана обезоруживающе простой и непосредственный. В «Исповеди» выслушивающий грехи крестьянина Христос — это буквально ожившая деревянная фигура с распятия. К своим программным идеям Хофман относился с чрезмерным трепетом, за что вскоре и поплатился: за десять с небольшим лет из новатора он сделался твердолобым консерватором.

Витольд Прушковский «Падающая звезда», 1884

Витольд Прушковский «Падающая звезда», 1884, фот. Национальный музей в Варшаве

Близкий друг Мальчевского Витольд Прушковский по сути оказался между двух эпох. На его воображение повлияла образность романтизма, а умер он уже в середине 1890-х годов, в зените «Молодой Польши». В формальном плане он впитал почти все, что случилось в искусстве в этот временной промежуток. От мюнхенских художников, с которыми он учился, Прушковский перенял любовь к передаче настроения, изображению мимолетной грани между ночью и рассветом. От импрессионистов — свободный вибрирующий мазок, a от реалистов — внимание к конкретике, точно переданным деталям.

Обучаясь у Матейко, Прушковский брался за исторические темы, при этом пропитанные романтическим духом: в качестве основы художник выбирал легендарные, а не исторически достоверные сюжеты, порой дополняя их сверхъестественными мотивами. Картина «Падающая звезда» — один из примеров увлечения Прушковского природой, но природа у Прушковского не земная, а фантастическая, таинственная и неизменно изображенная в полуперсонифицированном виде.

Фердинанд Рущиц «Старые яблони», 1900

Фердинанд Рущиц «Старые яблони», 1900, фот. Национальный музей в Варшаве

Фердинанд Рущиц, напротив, отдавал предпочтение чистому пейзажу. Правда, приземленность пейзажей Виленщины он дополнял художественной экспрессией и символистскими мотивами. «Старые яблони» относятся к мало известным, но при этом наиболее выдающимся картинам художника. Рущиц любил писать бескрайнее небо, резко контрастирующее с кусочком земли, над которой клубятся черные тучи, но на сей раз он сосредоточился на простом мотиве деревьев в саду.

Как и бельгийский символист Леон Спиллиарт, Рущиц сумел придать простому сюжету необычайно мощный эмоциональный и экспрессивный заряд. Нагие стволы яблонь, освещенные сверхъестественно ярким светом луны, перерезают картину, словно молнии на ночном небе, привнося ощущение необычности и тревоги.